新型コロナウイルス感染拡大の影響で美術館・博物館も休館が続いており、大阪・京都に外出できていません。奈良はまだ感染者数も爆発的に増えていないので、予防をしながら淡々と日常を過ごしています。

そんな中でも、子どもは日々成長していきます。我が家は男の子がいますので、5月5日端午の節句、初節句をもうすぐ迎えます。五月人形はどうしようか?といろいろ思案していましたが、夫のものがあるということで、それを飾ることになりました。

昨今の五月人形は

さて、お店などで見る節句の飾りは、ケース入りの武将の兜飾りが多かったです。スペースの問題もあるのでしょうね。

例えば、伊達政宗、上杉謙信、徳川家康、真田幸村といった人気どころ。政宗と謙信の兜はちょっと似てますが、カッコいいのはよくわかります。ネットだともうちょっとマニアックな武将の兜を作っているところもあるみたいです。

私なんかはちょっとした知識があるがゆえ、「この武将の死に方が良くない」「人気だけど実は大したことはしてない」「最終的には天下泰平した家康が正義」とか余計なことを考えてしまって逆に選べないです・・・それも大抵、大河ドラマからの知識だったりして・・・

我が家の鎧飾り

思っていたよりとても立派な鎧飾りが出てきました!

義母いわく、義祖母(夫の祖母)が大阪松屋町で買った「ええやつ」とのこと。松屋町というとCM出してるような有名な人形のお店がいろいろあるところですね。

仕事から帰った夫がこれらを見て一言。

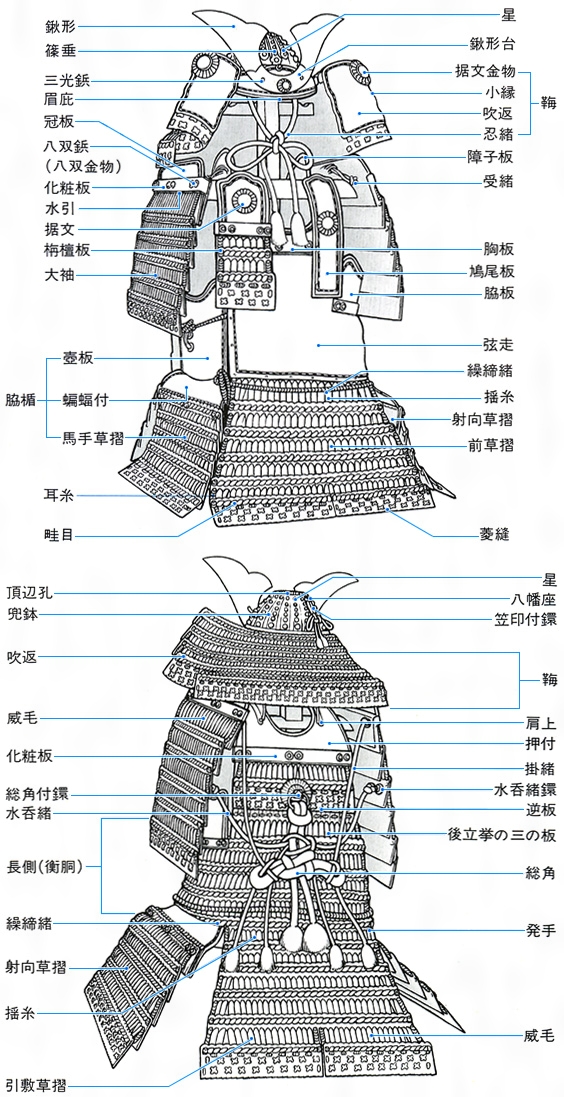

「これは室町以前の甲冑のスタイルだな・・・」

夫は鎧兜、甲冑にやけに詳しいのです。そう言われたら気になって、いろいろ調べてみました。(図書館は閉館中なので、ネットでいろいろと)

弓と刀の意味

この鎧飾りには弓と刀が付いてきます。飾り方の画像を見ると、向かって右に刀、左に弓だそうです。それぞれの意味については秀光人形工房さんのブログ記事がわかりやすく、参考になったので引用します。

長い弓には神様が降りてきて宿るとされ、邪気を祓う為矢を射る流鏑馬(やぶさめ)のような儀式が行われたり、魔や鬼は弓のビィーンビィーンという弦の音を嫌うとして、弦を鳴らす「鳴弦(めいげん)」が行われます。弓と矢は「破魔」と呼ばれ、神社でも魔除けとして売られています。

秀光人形工房スタッフあたふた日記《弓と刀ってどうしてあるの?》

太刀は太く短いため、実戦用の刀とは違ってあくまでも儀式用であり実用ではありません。飾る際も有事ではないので鞘(さや)を上にして、柄(つか:手で握る方)を下の方にして飾ります。魔物は光り物を嫌うとされ、太刀の刃物は光り物として護身具に最適だったのです。

このように、弓と太刀には「邪気や魔が近寄って来ないように」する魔除けの意味が有るのです。

京鎧飾

まず、私はこの「平安武好 作」が気になって、いろいろ見ていたら、現在「平安武久」という名を継ぐ京鎧飾職人さんがいらっしゃいました。やはり他の伝統工芸品と同じように専門の伝統工芸士さんがいたのですね!(当たり前か)これも美術工芸品なのだと職人さんの存在で気づかされました。「武好」の情報は出てきませんでしたが、30~40年前の平安の一派の方なんだろうと思います。

京鎧飾は京甲冑とも表記されていました。端午の節句にこういった兜鎧を飾る意味も出てきましたのでご紹介します。

大願成就=京甲冑はいくさの武具としてではなく「大願成就」「子孫栄達」のシンボルとして社寺に奉納される甲冑をコンセプトに制作されています。(中略)京甲冑は美術工芸の要素が最も高いとされる室町時代以前の大鎧をもでるにしたものが多く制作せれています。

大阪・久宝堂 https://www.rakuten.ne.jp/gold/miyage/gogatu/k-kattyu/k-kattyu.htm

鎧兜を見る機会は何度かあるのですが、確かに社寺に奉納されているものじゃないと綺麗に残らないですよね?!奉納するものなので、豪華な装飾を施すのも納得です。

夫が少し解説していたのは、「胴部分は室町以前だとこの鎧みたいなタイプで、でもこれだと鉄砲の弾は防げなくなる。戦国時代に入ると西洋の甲冑を取り入れた南蛮胴具足ができた。」と。

確かに、戦い方が変わるとその防具も変わってきますね。日本の甲冑の歴史が日本服飾史HPに載っていたので、細かい変遷はこちらを参照されるとビジュアルありでわかりやすいかと思います。

甲冑を見られるところ

私か覚えている「甲冑を見たところ」は東京国立博物館の常設展示、あとは大阪城天守閣の特集展示です。

特に大阪城は戦国武将の兜が主な展示でしたが、甲冑や陣羽織もあり、とても面白かったです。何せ知っている武将が出てくるとテンション上がりますよ!またやってほしいなと思います。その時は子どもと一緒に見たいものです。

国宝・重文の甲冑がどこに所蔵されているか探したところ、「国宝および重要文化財甲冑 全国所在一覧」をうさぎ塾さんのHPで見つけました。

※この所在一覧のページは許可なく無断リンクお断りだそうで、リンクはうさぎ塾さんのトップページに飛ばしてます。「甲冑所在」で検索された方が早いかも? いろいろ見てみると自分で鎧を作るというとても魅力的な取り組みをされています。鎧着初式も素敵!無性にやりたくなってきました。

話は飛びましたが、東博は所蔵品として結構な点数があるようです。奈良の春日大社も多く所蔵しており、宝物館でときどき展示をしています。これは先ほどの願いをこめて甲冑が社寺に奉納されるということから納得されると思います。

そして、国宝・重文指定の甲冑類の約4割を所蔵しているのが、愛媛県今治市の大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)です。しまなみ海道の大三島にあります。噂には聞いていましたが、これはとんでもない量です。源平にゆかりのある甲冑と伝わっているようで、歴史ロマンを感じられそうです。ぜひ行ってみたいですね!

最後に

節句の飾りとはいえ、甲冑を間近でゆっくり見る機会もないので、おうちで今のうちに鑑賞しておきたいと思います。もれなく夫のウンチクを聞くことになるでしょうが、今回も勉強になることばかりと期待しています。

これを調べていて見つけた日本服飾史のHPは甲冑以外も見ごたえがあるのでちょこちょこ訪問したいですね。

数年後子どもにいろいろ聞かれても答えられるように、「大事に思っているんだよ」「元気に育ってほしいんだよ」という気持ちも一緒に伝えられたらいいなと思います。