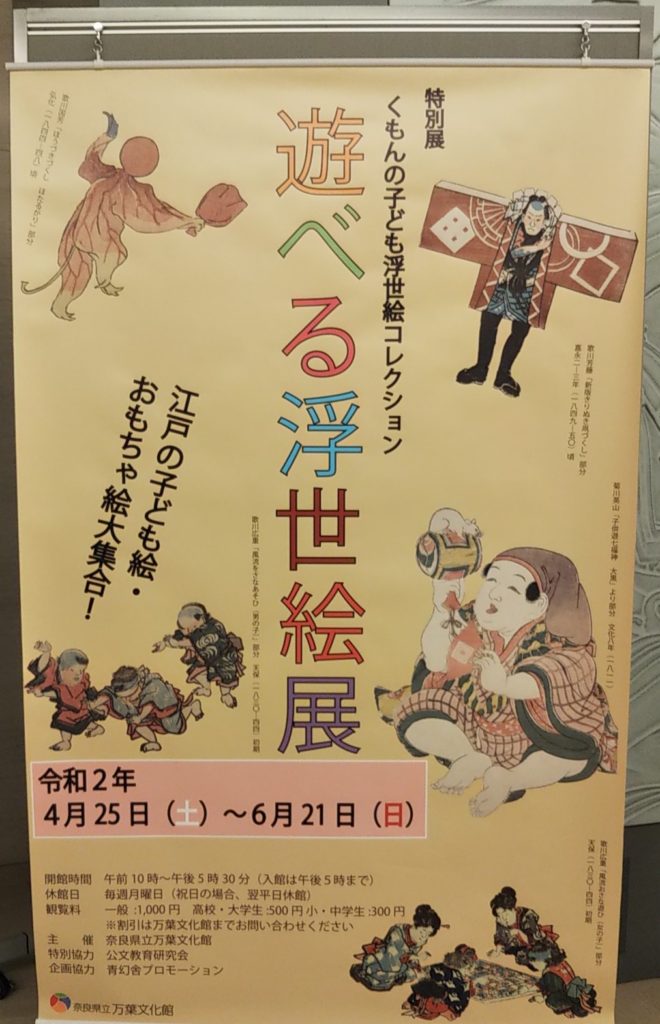

【会期】4/25(土)~6/21(日)

※新型コロナの影響で5/19(火)からの開館

自粛明け初めての展覧会

5/31(土)に久しぶりに美術館に行きました。コロナの感染拡大前に滑り込んだのが、2月末の大和文華館。そこから約3ヶ月…

奈良県内の県立美術館と万葉文化館はまだまだ自粛の中にあって5/19から開けてくれていました。その頃は県またぎの移動が出来ませんし人は少ないだろうなと思っていました。私が行った時間帯(土曜午前)で同じ空間にいたのは3,4組だったと思います。

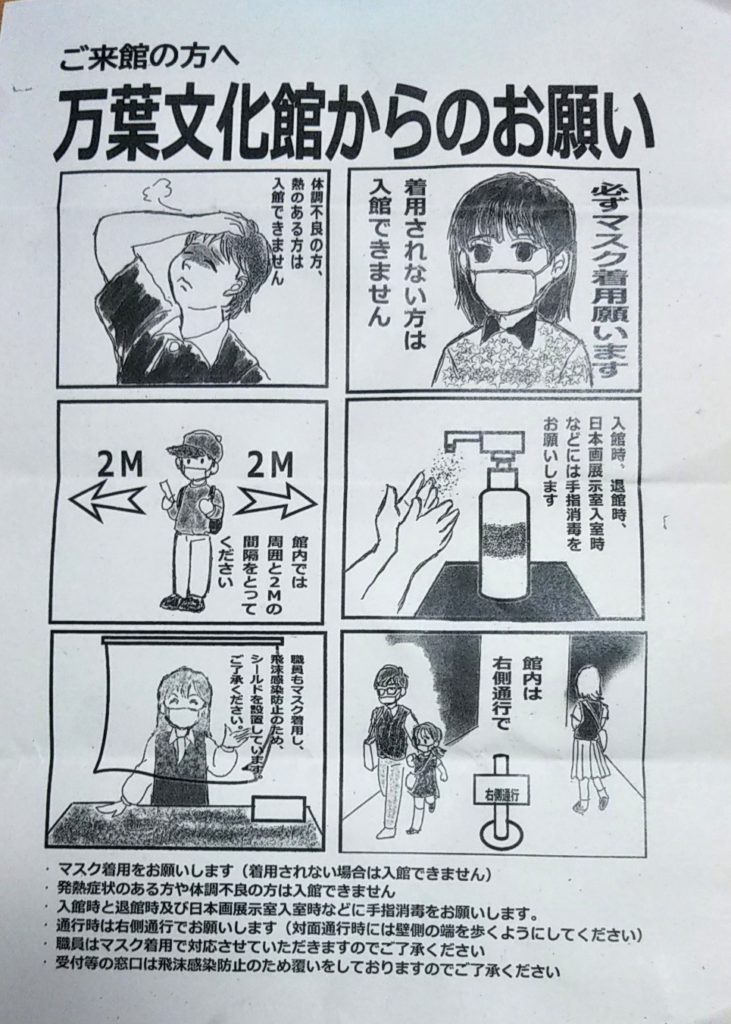

館内の感染予防対策

- 入り口でのアルコール消毒と注意書きの紙を渡されました。スタッフの方が常時おられる感じです。

- 窓口、もぎりはビニールカーテンで仕切られていました。

- 看視員さんもフェイスシールドされていました。

- 地下は閉鎖されていました。

- 展示室、ショップ、レストランの前にも消毒が置いてありました。

- 展示室内には、角々に2m空けるよう案内板がありました。

人が少なかったので、自然と間隔も開き、特に堅苦しい感じもなく見ることが出来ました。

概要

さて、展覧会は特別展「くもんの子ども浮世絵コレクション 遊べる浮世絵展」。あの「公文」がこんなコレクションを持っているというのは初めて知りました。チラシには1986年から史料の収集と研究を続けてきたとあります。

WEBを見るとコンテンツが充実していたので、またゆっくり見たいなと思います。

公文教育研究会による浮世絵の収集と研究は、フランスの歴史学者フィリップ・アリエスの絵画資料を用いた中世ヨーロッパにおける子ども研究に触発されて1986年からスタートしました。現在、子ども浮世絵を含めた3,200点におよぶ子ども文化史料を保有しています。「くもん子ども浮世絵ミュージアム」では、保有する文化史料の中の約1,800作品(約2,135点)の子ども浮世絵を公開しています。 そこには日常生活や季節の行事の中で遊ぶ子どもの姿や、子どもをめぐる情愛豊かな情景や、まめまめしく子どもの世話をする母親など、子宝思想のもと子どもたちが家族や地域の大人たちに大切に育てられ、そして成長していった様子が生き生きと描かれています。「子ども浮世絵」を通してそこに描かれた子ども文化をしばしご堪能ください。

くもん子ども浮世絵ミュージアム HPより https://www.kumon-ukiyoe.jp/

盛り沢山の内容でした

子どもの遊びや生活の様子、節句の飾り、判じ絵(絵のなぞなぞ)、絵双六などおもちゃ絵、子どもに人気のヒーロー関連、百鬼夜行などモノノケ関連とさまざまな作品が並んでおり、気楽に楽しく鑑賞できました。子どもの姿は絵の中とはいえ現代に通じるものがありました。

浮世絵の絵師はそんなに詳しい方ではないですが、歌川国芳の戯画「ほおずきづくし」や鈴木晴信・喜多川歌麿の浮世絵、群魚・虫といった物尽くしもあったりして、ちょっと私得な展示でもありました。

組立絵

展示の中に「組立絵」というものがあったのですが、つまりはペーパークラフトのことです。

古典の物語の一場面(館の様子等)や甲冑などありました。一枚の紙にパーツをギュっと詰めて印刷されており、切り取って組み立てたようです。これも考えて作る人はすごいですよね。國學院大學大学院美術史ゼミの方々による実際に組み立てたものも展示されていて、より興味がわきました。

こんなゼミ楽しいだろうなあ。

金太郎=坂田怪童丸=坂田金時⇒源頼光⇒酒呑童子の話

展示を見ていて、この金太郎と酒呑童子のつながりをわかってないことに気づきました。勧善懲悪で江戸時代では人気の物語だったそうです。

実際の浮世絵を見ていると興味がわいてきたのでちょっと本など読んでみようかなと思います。『まんが訳 酒呑童子絵巻』(ちくま新書) あたりから始めてみようかな。

思わず絵に話しかけそうに

「1 愛される子どもたちー江戸の暮らしと風俗ー」の章

喜多川歌麿筆「名所風景美人十二相 赤子に乳を飲ませる母」では、赤子がこちらを見ながら、乳を引っ張って吸っている光景が描かれていて驚きました。あまりにも現代と変わってないと感じました。まさに自分事として非常に共感し、思わず笑顔に。

他にも、歌川国芳筆「山海愛度図会 乳が呑たい」といった作品もあり、いつの時代も赤ちゃんの仕草って変わらないのねと微笑ましく見てしまいました。

まとめ

今回は子ども自身が遊んで楽しむ作品やオモチャがありましたが、大人たちが子どもに向ける”まなざし”のようなものを表現している作品もありました。

「七つまでは神のうち」の言葉にあるように、子どもはあの世とこの世を往き来する存在とされています。特に昔は幼くして亡くなる子どもも多かったので、絵のなかではその儚さを永遠に留めたい願いもあったのでしょうか?少なくとも絵師の眼を介しては、とても温かく見守られていたように思います。

たくさんの子どもが描かれているだけで子孫繁栄=縁起良いものですよね。その描かれる姿は時代を経ても変わらないように思いました。思わずしみじみとした展覧会でした。

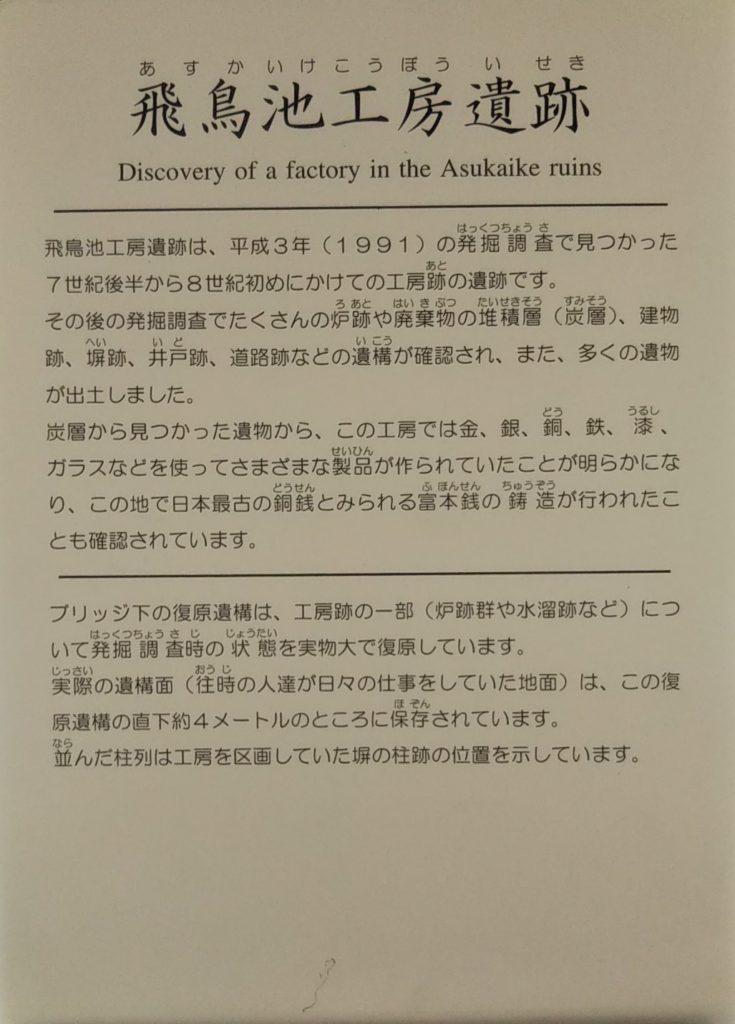

おまけ1:飛鳥池工房遺跡

万葉文化館は飛鳥池工房遺跡の上に建てられています。この遺跡では富本銭が鋳造されていたこともわかっています。そういう富本銭を作るワークショップなども以前は実施されていましたね!

遺跡も発掘した状態で保存されているのが廊下から、そして外に出て近くで見ることが出来ます。興味のある方はぜひ!

おまけ2:久しぶりに子連れで鑑賞

子供と一緒に展覧会に行くのは、生後3ヶ月のとき以来です。久々の家族での外出で、「とりあえず近場で」ということになり、私のわがままに付き合ってもらいました。

前回(3ヶ月のとき)は途中で泣き出して、再入場と退出を繰り返し、授乳をはさんで、結局私だけが会場に戻って見るというハードモードでした・・・

今回は機嫌よく見始めたものの、途中から声を出し始め、展示室が響くので悦に入ってやめてくれません。夫のファインプレーで収まり、途中で寝てくれて、何とか最後まで落ち着いて見られました。

そのとき、看視員さんに「お母さん!」と声をかけられ、何かと思ったら、「(室内は)結構冷えるので、ひざ掛けか何かありますか?」と。「あ、ないんです。(忘れてた)」と答えました。その節は親切にありがとうございます。久々すぎて掛け物とか忘れてました!

~乳幼児連れの方へ~

・展示室内は冷えるので掛け物をお忘れなく。

・泣き出したり奇声をあげ始めたら、潔く外に出る。必ず再入場できるかの確認を。