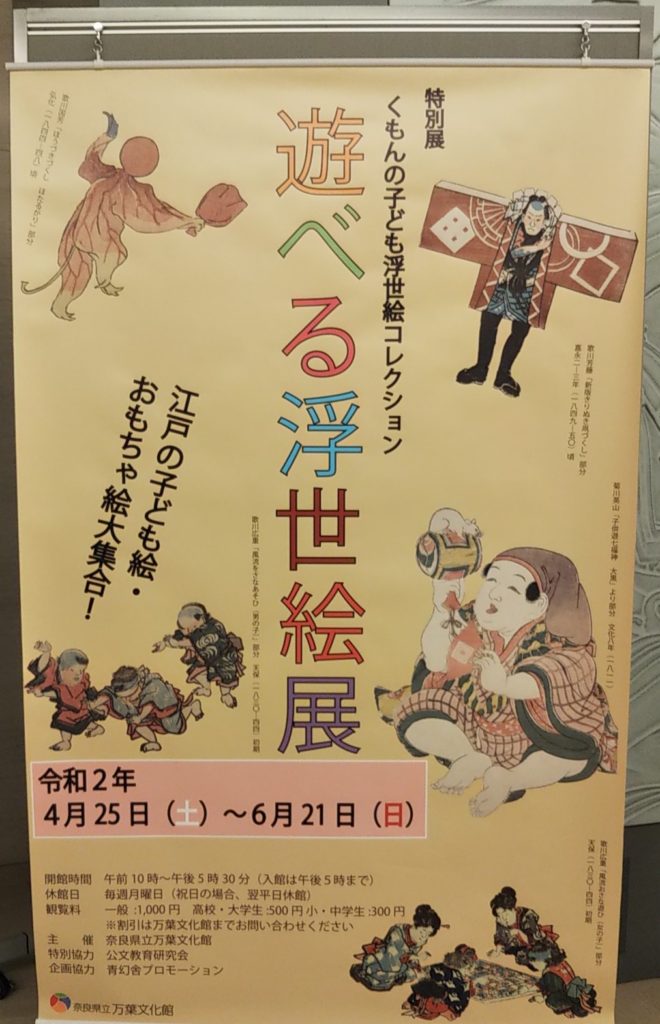

【会期】10/24(土)~11/9(月)

会期中無休

※前売日時指定券は全日程すでに売切 当日券なし

毎年恒例

私個人的には毎年恒例の展覧会です。奈良に来てから行かなかった年は1,2回だけ?かと記憶しています。何はなくとも1回行く、そういう展覧会です。奈良の人にとっても「正倉院展の時期」というのは特別で、お商売としても、街の雰囲気にしても活気づく時期です。お祭りに近いものがあります。

今回は子どもと一緒に見に行ってみました。すったもんだありましたので、それもまたお付き合いください…

コロナ禍での開催

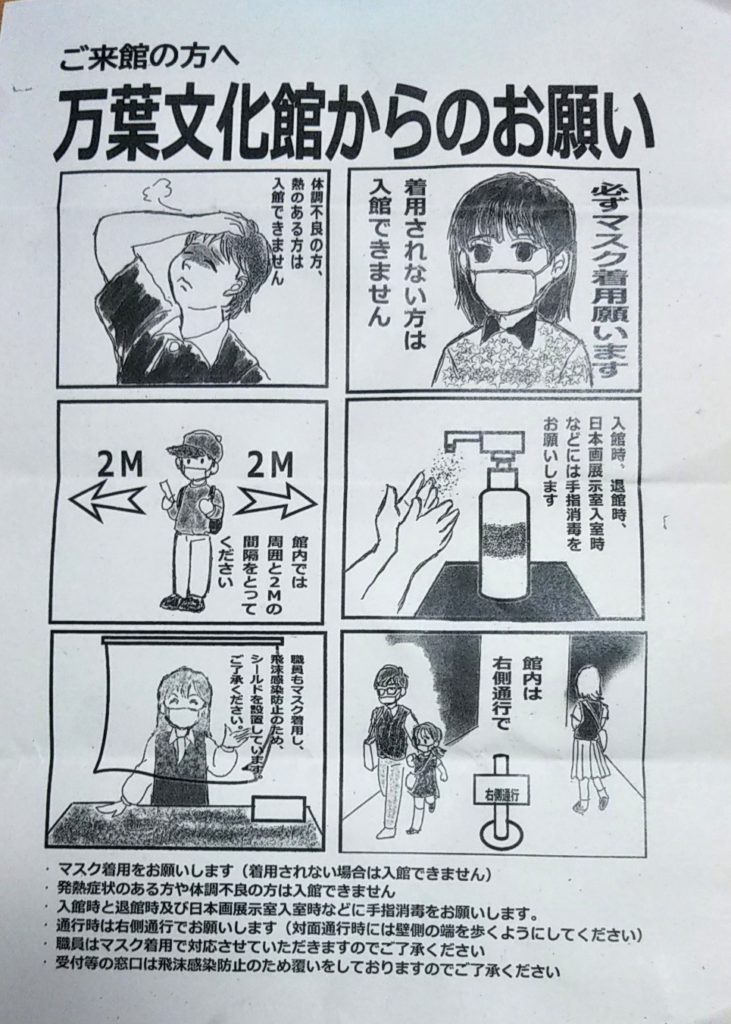

今年は特別な開催になったと思います。いつもよりだいぶ人数を制限しての開催になり、行けない方も出てきています。その分、いつもよりコアなファンが来られているような気がします。

一時期は全ての展覧会がストップしていたことを思い出すと、いろいろな工夫と努力の上に開催され、無事に見に行けたことを感謝したいと思います。

毎回確認していること

正倉院展に来たら、毎回確認していることがあります。

それは、私のアイコンに使っている「呉女面(ごじょめん)」が出陳されているかどうかです。今回も確認しましたが、出陳されていませんでした。残念です。保存状態が良くないのか何なのか、10年以上見ていない気がします。

他の伎楽面は数点出陳されていました。子どもに見せてみたら、キャッキャッと笑っていました。どうやら人の顔っぽいことは認識できたようです。今まで展覧会に連れてきても積極的に作品を見せることはなかったのですが、ちゃんと反応が返ってきて感激しました。これが初めての鑑賞体験として言っていいかなと思っています。

今回の展示で興味深いもの

今回の出陳されているものは結構大人しめというか、渋いラインナップだったように思います。華かやさで言ったら、「よみがえる正倉院宝物」展の方が見所多いような気もします。

その中で興味深かったのは、光明皇后が聖武天皇の四十九日に天皇の遺愛品とともに献納した薬の材料の数々。大陸から伝わったであろう、いわゆる漢方薬の類や化学物質の塊のようなものが出陳されていました。まだ科学の発達していない時代にどのような医療を施していたのか、とても気になります。

その献物帳である「種々薬帳(しゅじゅやくちょう)」もじっくり目を通してみたいですね。なんせ60種もありますから。

この薬物の献納について、「五色龍歯」の解説には以下のようにあります。

聖武天皇の四十九日に当たる天平勝宝8歳(756)6月21日、お后の光明皇后は聖武天皇の遺愛品とともに、薬物60種を大仏に献納した。献物帳の『種々薬帳(しゅじゅやくちょう)』には、堂内に安置して仏を供養するために献納するが、もし病に苦しむ人々がいれば薬を分け与えて良いとし、また彼らが亡くなった場合には花蔵世界(けぞうせかい)(盧舎那仏(るしゃなぶつ)=大仏の世界)に生まれ変わるよう願っている。光明皇后は以前より悲田院(ひでんいん)や施薬院(せやくいん)を創設するなど病人や孤児の救済に尽くしていたが、薬物の献納はその活動の一環に位置付けることができる。

https://www.narahaku.go.jp/exhibition/2020toku/shosoin/2020shosoin_index.html

「もし病に苦しむ人々がいれば薬を分け与えて良い」とはなんてお優しいんでしょうか光明皇后は…光明皇后のエピソードは福祉の精神が備わっているというか、本当に慈愛に満ちていると感じます。

光明皇后は遠い昔の、とてもとても身分の高い人物です。しかし、その人となりのようなものを宝物や文書から感じられる喜びが正倉院展にはあります。なので、毎年来てしまうのです。

今後の展覧会のあり方を考えさせられる

私が学生だった時、学芸員資格を取るための必須科目「博物館経営論」(だったと思います)では、外部の講師の方が授業をしてくださっていました。その方が奈良博の学芸員(現・学芸部長)の内藤栄先生でした。

博物館の在り方から実際の業務の流れまで講義してくださり、とても興味深く受講していました。その中で正倉院展の話になり、先生が「正倉院展は今や10万人、20万人の方が来てくれる展覧会。奈良国立博物館はそこで1年分の集客を稼いでいる。それによって、他の特別展の時期に各学芸員の研究成果を出す、“攻めた”展覧会を開催することができている」というような旨をおっしゃっていました。

その頃、正倉院展がものすごく混み始めて個人的には「正倉院宝物の保存修復がメインで、展覧会はおまけみたいなものなのに、なんだかなあ」と思っていたのですが、これを聞いて「なるほど!この状況が博物館にとってプラスになることもあるのか」と強く印象に残っていました。

マスコミが主催となる大きな展覧会で「とにかく集客ありき」というスタイルはコロナ禍では推奨されません。実際、正倉院展ではかなり人数が制限されました。そうなると、以前に先生がおっしゃっていたことはできなくなってしまいます。稼ぎ頭で稼げない状況になるのですから。今後どういう形で展覧会、博物館が企画運営されていくのか?安心安全と集客は両立するのか?その方法はあるのか?…そういった事柄にも思いを巡らせた今回の正倉院展でした。これからも注視していこうと思います。

おまけ1:ベビーカーなしで大苦戦

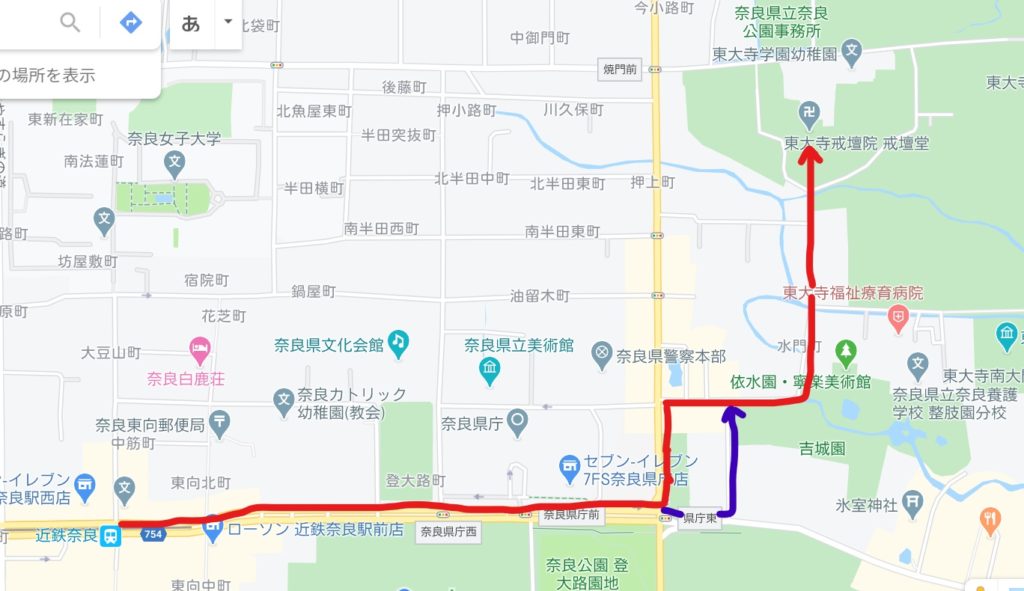

今回、子どもを連れて行くにあたりベビーカーで行きましたが、それが失敗でした…

それに気づいたのは、検温も済んで「あとは中に入るのみ」と回廊を進んでいるときでした。そこでベビーカーでは中に入れないと言われました。その日は抱っこ紐も持ってきていなかったので万事休す。

あとで確認しましたが、入館・観覧についての諸注意のPDFには書いていました。(そこまでは見なかった…)

戻って無料預り所にベビーカーを預け、抱っこで入ることに。子どもは10㎏、いつも重いので長い時間は抱っこできません。でも抱っこしないと見られない。もうここは気合で行くしかないと腹を決め、飛ばせるところは飛ばし、何とか見終えることができました。腕が死にそうでした。

なので、今回の感想はなんだか例年よりあっさりな感じになってしまいました…

コロナ禍でただでさえ注意事項が多くなっています。子連れなど身軽でない状態のときは毎回ちゃんと注意事項に目を通して、万全の体制で行くべきだなと勉強になりました。

おまけ2:特別公開情報

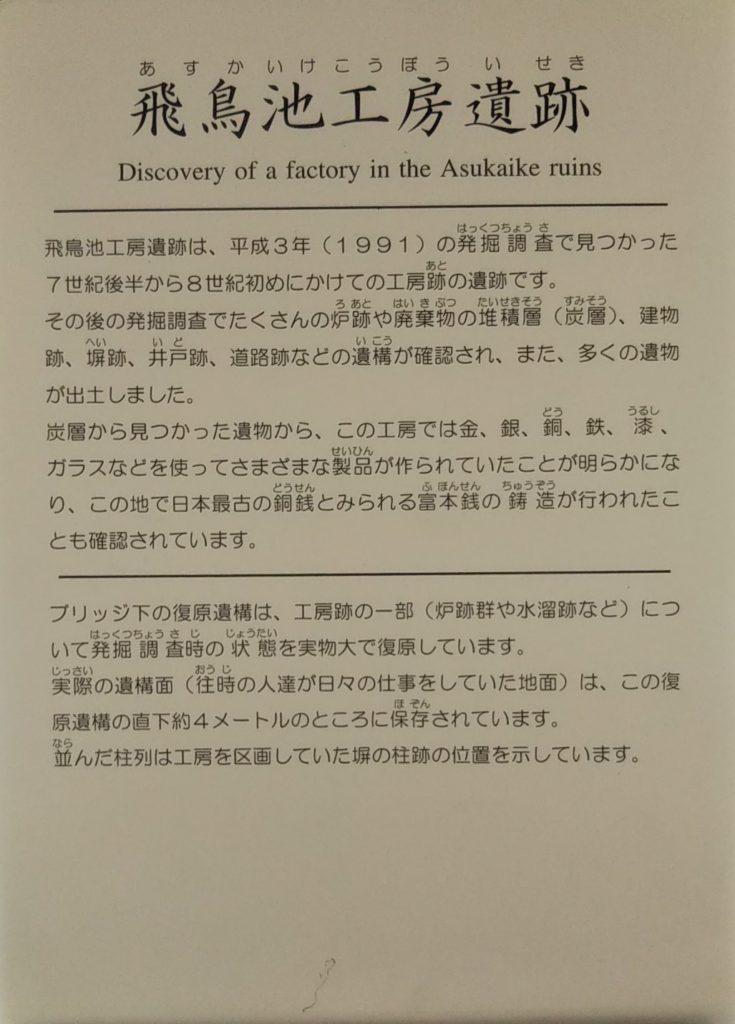

奈良国立博物館に立て看板がありました!